|

|

|

|

2022年が暮れようとしています。

今年もいろんなことがありました。楽しいことも辛いことも。

来年も健康維持を軸に据えつつ、いろんなことを億劫がらずにやっていきたいと思います。コロナ禍は依然として収束に向かう気配を見せませんが、これからの人生、残された時間には限りがあります。こんなことのために何年もの間制約を受けるなんてとんでもない。

いろいろ興味のアンテナを立てて、困難とも上手く付き合いながら、楽しく暮らしていきたいと思います。

|

|

|

|

ユスラウメの枝に蓑虫が付いていました。入居中なのか空き家なのか確かめたかったですが、もし中にいたのなら気の毒なので、そっとしておきました。

年の瀬が近づいています。わが家でもぼちぼち大掃除を始めました。窓拭きのときなど寒風にさらされて作業するので、汚れてもいい服を重ね着して、こっちも蓑虫のような格好になっていました。

|

|

|

|

クレマチスの植え替えをしました。元々は妻の誕生日に買ってきた鉢植えで、かれこれ12年が経ちました。その間に何回かは植え替えをしているはずですが、このところ花付きが良くないので、今回久しぶりに植え替えることにしました。

鉢から外してみると、根がびっしりと回っていました。これでは元気が出ないはずです。

土の下の方をほぐしてカットして、周囲ぐるりも根切りしました。鉢に入っていた部分を二回りくらい小さくして、新しい土とともに植え付けました。

来年の春に元気に芽吹いてくれれば良いのですが。

|

|

|

|

栃木県の道の駅の食堂で食べた佐野ラーメン。これがなかなか美味かった。チャーシューは豚トロみたいでした。濃厚なラーメンも良いですが、たまには昔ながらの中華そば系もいいですね。満足でした。

|

|

|

|

ふるさと納税をした場合、翌年の住民税が安くなりますが、そのためには「ワンストップ特例申請」という手続きを踏まなければなりません。この手続きがなかなか面倒なのです。

通常の手続きは、申請書を作成しそれを自治体宛に郵送しなければなりません。申請書用紙は自治体から送られてきますが、それに証明書類を2種類貼り付けなければならないのです。証明書類の一つは個人番号を証明するもの、もう一つは写真付きの本人確認をするもので、それぞれマイナンバーカードの裏面のコピーと表面のコピーでOKなのですが、コピーして切り抜いて書類に貼り付けて封詰めしての作業を返礼品の数だけしならないのです。

ところが、今年から一連の申請作業をスマホでできるようになったので格段に楽になりました。「IAM」(公的個人認証サービス)というアプリをダウンロードしてマイナンバーカードを用意するだけ。1件当たり1分でした。このアプリ、いろんな電子申請に使えるようです。

マイナカード、なかなか便利です。住民票がコンビニで取れ、しかも役所の窓口で取るより早いし安い(半額!)。確定申告も従来はICカードリーダーが必要だったのがスマホとマイナカードで済んでしまう。混んでる税務署に行く必要なし!なんかどんどん便利になりますな。

|

|

|

|

小春日和の一日、埼玉県吉見町にある息障院というお寺に行ってみました。田園地帯のただ中、こんもりとした寺社林に包まれた、世俗から隔絶されたような静かなお寺でした。

ここは源頼朝の異母弟、源範頼が館を構えていた場所と伝えられています。範頼が義経と共に平家を討伐し、鎌倉の要として頼朝に重く用いられてからも、もっぱらこの地を本拠としていたとのことです。

今回、なぜここを訪れようと思ったかというと、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で蒲殿(範頼の呼び名)の爽やかな人柄に興味を持ったから。まあ、ドラマですから、俳優の迫田孝也さんの演技と三谷幸喜監督の演出に心を動かされたということですが。

ここから鎌倉まで…、遠かっただろうな。そんなふうに昔に思いを馳せながら、静かな休日を過ごしました。

|

|

|

|

今年もふるさと納税の手続きをしました。実質的に2千円で返礼品が送られてくるというあれです(10万円分申し込む(支払う)と翌年の住民税が9万8千円安くなり、加えて返礼品も送られてくるというシステム)。

ふるさと納税のサイトには、全国各地の自治体から出品される返礼品がそれこそ山ほど表示されますが、その数があまりに多いことから選びきれず、結局はブランド力のある自治体に申し込みがちです。

例えば、サクランボだと、全国にサクランボを特産にしようとしている自治体はたくさんあると思いますが、どうしても山形県の特に○根市を選びがちなのでは。サクランボといえば○根市と刷り込まれていますからね。マンゴーしかり、ブランド牛しかり、タラバガニしかりです。

ドラフト会議の指名順ではないですが、前年の申込件数の少ない自治体順にサイトに表示されるようにしたら、ブランド力はないけど頑張っている自治体に日が当たるのでは。案外掘り出し物が注目されてブレイクしたりして。

|

|

|

|

11月8日、自宅で皆既月食を観察しました。なかなかインパクトがありました。

今回は月食中の月が天王星を隠す惑星食も同時に起こるとのことでしたが、肉眼ではよく分かりませんでした。

次は84年後だそうです。来世紀なんですね。

大都会の真ん中にこの広大な森。そんな場所あったっけ、と思いますが、あるんです。皇居が。ちょっとしたジャングルみたいでした。その先のビル群は虎ノ門、赤坂、六本木あたりです。

先日、人間ドックを受けた病院の窓から撮ったものです。

|

|

|

|

JR相模線に「上溝」という駅と「下溝」という駅がありますが、お互い関係ありそうな名前なのに隣同士ではなく、両者の間には2駅(「番田」と「原当麻」)もあります。

前からちょっと気になっていたので、どんなところなのか上溝から下溝まで歩いてみることにしました。直線距離で約4.5kmほど。相模川が造った河岸段丘の中段(田名原面)を歩く1時間ちょっとの散策です。

上溝駅までは橋本駅から電車で。相模線は単線です。

上溝駅。11時50分スタート。

終点の下溝駅は標高差で40mあまり低いところにあり、終始じんわりと下っていくルートになります(平均勾配約1%)。

ルート沿線はほぼほぼ住宅地なのですが、途中こんなところも。これがこの辺りの原風景なんでしょうね。遠くの緑の丘は河岸段丘の上段(相模原面)との段差部分。グリーンバンドになっています。河岸段丘の上段は水の便が悪く、比較的近世まで原野のままだったよう。一方中段は水もあり早くから農耕地となっていたようです。

下溝駅近く、中段の縁から臨む相模川と丹沢山塊です。眼下の草地は下段(陽原面)、更に低い森の部分は河原と同位の沖積低地になります。

午後1時、下溝駅に到着しました。かなりコンパクトな駅でした。

中世にこの辺りに「溝」という地名が見られ、江戸時代には上溝、下溝に分かれていたとのこと。明治の大合併の時に上溝は将来の合併を見越して「溝村」と改称したそうですが、下溝の方は他の地区と合併したので、再び「上溝村」に改称しなおしたのだそうです。なかなか曲折があるものですね。現在では両方とも相模原市。大字の地名として隣り合っています。

上溝駅は大字上溝の北の端、下溝駅は大字下溝の南の端にあるので、間に2駅も入るほど離れていたというオチです。

今回、河岸段丘の段丘面を歩いていろいろ面白いことに気がつきました。面上は平坦ではなくその面上を流れる川もあり、それらは段丘の縁に平行に流れるということ、上段より中段以下の方が人間の生活が早く入り込んでいること、そのため上段の方が近代になってから工業化が進みやすいということなどです。

なかなか楽しい散策でした。

|

|

|

|

先日、住んでいるマンションの屋上に上がる機会がありました。普段は立ち入り禁止の場所で、管理組合の方と一緒に足を踏み入れたのです。最後は梯子で上がるのですが、なかなかスリルがありました。

上がってみると、普段ベランダから見ている視点とはまた違った視点で、360度ぐるりと見渡せました。上を向くと完全に人工物が視界に入らず、ちょうど秋晴れの日だったので、おお、空はこんなに広かったか、なんて感心したりしました。

ちなみに、梯子は下りるときの方が数倍恐かったです。

|

|

|

|

バルコニーのプランターにリンドウが咲きました。曇りがちで陽射しが弱い中で綺麗に開いてくれています。

こちらは鉢植えのホトトギス。満開です。

この花たちが今シーズン最後に咲く花。もう少しの間楽しませてもらって、また来年に向けて手入れしていきたいと思います。

|

|

|

|

先週水曜日あたりから気温が急激に下がり、冷たい雨とあいまって、まるで師走の頃のような気候になりました。近年秋が短くなってきているというニュースを耳にしたことがあります。残暑がいつまでも続き、急に震えるように寒くなるっていうのはやっぱり困りますね。四季あっての日本です。

|

|

|

|

今年はキンモクセイも花付きが良くて、辺りに強い芳香を漂わせています。これだけ花付きが良いと、「あれ? そういえばキンモクセイの果実ってどんなだったっけ?」と疑問が湧いてきますが、思い出せなくて当然。日本に入ってきたキンモクセイはほぼほぼ雄株のみとのこと。そうだったのか。うちのキンモクセイに実が付かない理由が分かりました。

でもなんで雌株を持ってこなかったのか?

|

|

|

|

久しぶりにボランティア活動に参加してきました。枯れたコナラの木の伐採です。実際には一部を手伝った程度ですが。たまにしか行かないのに張り切ったりするとろくなことがないですからね。伐採の後頭上を見上げると、ぽっかりと青空が見えていました。秋の空でした。

写真はツリバナの果実。森の中で見つけたものです。花はこちら(22.4.30)、若い果実はこちら(22.6.11)

自宅のコムラサキの実が色付きました。今年は実の付きが良いです。まさに「たわわ」。

この実をつつきに、ときどきイソヒヨドリがやって来ます。可愛いお客さんです。

|

|

|

|

猛烈な風を伴う台風14号が列島縦断の様相です。現在(午後3時)、我が故郷の島根県中央付近に中心があるとのことですが、既に東京でも強風が吹き荒れています。

バルコニーの鉢植えは鈎型に奥まったところに避難させました。

|

|

|

|

念願の立山黒部アルペンルートに行くことができました。今回は長野県側の扇沢から立山の室堂までを往復です。(室堂から先の富山県側は過去に往復したことあり。)

扇沢から黒部ダムまでは電気バス(写真左上)、黒部ダムから黒部平まではケーブルカー(右上)、黒部平から大観峰まではロープウエイ(右下)、大観峰から室堂まではトロリーバス(左下)と、乗り物好きにはたまらないラインナップです。

黒部ダムの観光放流は毎秒10トン超! 虹もできていました。

今回のルートはほぼほぼトンネルの中ですが、黒部平と大観峰の間のみこんな絶景の中を行きます。距離1.7km、標高差490mの間に支柱は1本もないというのがすごいですね。

天候にも恵まれ、印象に残る旅になりました。

|

|

|

|

プランターにハナトラノオが咲き始めました。自分で植えた覚えはないのですが、いつの頃からかバルコニーやって来て根付いた花です。なかなか生命力の強い奴らで、放っておくとプランターを占拠してしまいそうです。

シソ科特有の唇形花で、よく見ると可憐な姿をしていますね。

|

|

|

|

先日、ベランダとバルコニーをケルヒャーでを掃除しました。年に一度のクリーニングです。

水が飛び散らないようにバリケードを張り巡らせて、重たい植木鉢を移動させながら、なんだかんだで6時間くらいかかりました。

おかげでベランダは床のくすみが綺麗に消えて、バルコニーはコンクリートに張り付いていた藻のようなものも綺麗さっぱり剥がせました。

やっぱり気持ちいいです。

|

|

|

|

プランターの下でじっとしていたヤモリ。知らないところでわが家を守っていてくれたようです。よく見ると愛らしい顔をしていますね。

ひとしきり観察した後、涼しい日陰にそっと戻しておきました。これからもわが家をヨロシク。

|

|

|

|

今年もブルーベリーが実りました。完熟まで待とうとして収穫のタイミングを計るのですが、ちょっと油断すると実が落ちてしまい、植木鉢の周りは落ちた実でいっぱいです。それでも次から次へと熟してくれます。

毎朝植木に水やりする時につまみ食いしています。

|

|

|

|

今年もプールを開設しました。孫が遊びに来たからです。大人も足湯ならぬ足プールで涼みます。ビール飲みながらウトウトと。夕方にはヒグラシの鳴き声を聞きながら、至福のひとときを過ごせます。

|

|

|

|

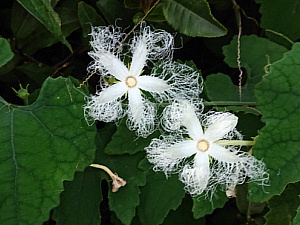

カラスウリ。夕方から夜にかけて開花し、翌朝には萎んでしまいます。写真はまだ夕方なのでレース状の部分が完全には開ききっていません。スズメガなど夜活動する昆虫を誘っているんですね。

|

|

|

|

7月23日、3回目から5箇月を経て4回目の接種をしました。1回目:ファイザー、2回目:ファイザー、3回目:モデルナ、4回目:ファイザーです。巷では接種についていろいろ言われていますが、yamanekoとしてはできることはやっとこうという考えです。

副反応としては腕の痛み(押したら)と発熱。37.5度まで上がりましたが、日常生活に支障はなく、半日ほどで治まりました。

ところで、今回は初めて自治体が設置している会場で接種しました。誘導、受付、予診、接種、経過観察、というふうに流れていくのですが、それそれスタッフが十分に配置されていてスムースでした。また応接も親切。おそらくほとんどは市役所の職員さんだと思われますが、休日にもかかわらずしっかり仕事をしていました。嫌なこともあるでしょうに。頭が下がります。

|

|

|

|

岩松院(長野県小布施町)の天井絵、八方睨み鳳凰図を見に行きました。覆い被さるように描かれた(天井絵だけに)大迫力の鳳凰。どうしても生で見てみたかったのです。「八方睨み」というだけあって、どこから見てもじっと見据えられているように感じました。

葛飾北斎が描いたもので、作成当時のまま、塗り直しとかは一度もしていないのだそうです。

毎朝、仕事に出かける前に某テレビCMでこの絵を目にするのですが、その半眼のまなざしで「小さなことにとらわれずともよい」、「物事の本質を見据えよ」と語りかけられているように感じていたのです。

生で見ると、よりリアルにそう感じ、心がすーっと静まりました。(上の写真は絵はがき)

|

|

|

|

ファンもびっくりの秋山選手カープ入団。ファンはみんなそれぞれ脳内でベストオーダーを組んだでしょうね。

7月8日の中日戦から1軍合流で、いきなり4打数2安打1打点という活躍でした。期待どおりです。

|

|

|

|

プランターにクロコスミアが咲きました。ギラギラの陽射しに負けない火炎のような夏の花です。

ところで、このプランター。様々な植物の寄せ植えになっているので、次から次へと違った花が咲いてくれます。ちょっと前まではネジバナが咲いていました。

|

|

|

|

まだ6月ですが梅雨が明けました。びっくりするくらい早いです。

関東地方の今年の梅雨入りは6月6日。これはほぼ平年並みだったそうですが、梅雨が明けたのは6月27日。なんと平年より22日も早かったのだそうです。今年は梅雨の期間が21日間だったわけですから、平年の半分の期間しかなかったことになります。これは過去最短なのだとか。しかも雨らしい雨もほとんどなかったし。この夏、水は大丈夫か。

ちなみに、東海地方にいたっては今年の梅雨は13日間だったそうです。2週間なかったということか…。

|

|

|

|

梅雨の晴れ間、堀切菖蒲園の「菖蒲まつり」に行ってみました。今日が祭の最終日だったようです。炎天下といっていいような強烈な陽射しでした。

最終日でもどのエリアの菖蒲もいきいきと綺麗で、スタッフの管理が行き届いている感じでした。往々にして花の祭は終盤には無残な状況をやむなしとしているところも多いのですが。

昼食は町中華で。手前:チャーシューメン、奥:五目そば。結構なボリュームでした。見た目ほど醤油辛くはなく、この量を食べきるのにちょうどよい、やや控えめな味の濃さでした。美味。

狭い店内は地元の常連さんでいっぱいでした。

この近くにある立石バーガーに行ってみました。12年ぶりです。看板もなくなり、あの独特な自販機には段ボールが貼ってあります。ついに潰れたか、と思いきや、ドアに小さく「本日休業」と書いてありました。続いてたんだ。もはや老舗の域では。

|

|

|

|

植えた覚えもないのに何年も前からプランターにネジバナが咲いてくれます。ピンクの小さな花を花茎にらせん状に付け、すっくと立っています。

控えめながら、ランとしての矜持を感じさせる凜々しい花です。人々の扱いは雑草としてのそれですが。

|

|

|

|

ようやく終わりました。終わってくれました。プロ野球の交流戦がです。

カープは毎年この交流戦を苦手にしているのですが、今年もやっぱり散々な目に遭いました。

最初のカード、ロッテ戦は1勝2敗、次のソフトバンク戦は3連敗、日ハム戦はかろうじて勝ち越して2勝1敗。交流戦の半分終わったこの時点で12球団中Bクラス(7位から12位)はカープだけ。他の11球団はAクラスという「珍事」が起こっていました。

そして後半。オリックス戦は3連敗、楽天戦は1勝2敗、最後の西武戦も1勝2敗。見事です。

トータル5勝13敗、堂々の最下位でした。

もう止めませんか、交流戦(笑)

|

|

|

|

小山内裏公園で散策していると何やら肩に止まってごそごそしているものが。手で取ってみるとルリボシカミキリでした(喜)。数年ぶりの対面でした。

|

|

|

|

先週末、茅ヶ崎市にある里山公園に行ったときに、地面をよたよたと歩くコクワガタを見つけました。元気はあるのですが上手く歩けない様子。よく見ると足が欠けていました。鳥とかに襲われたのでしょうか。

里山はもう春から初夏へ。こんなふうに夏の昆虫を見かけるようになりました。

|

|

|

|

バルコニーで育てているバラ。今年も綺麗に咲いてくれました。辺りに甘い香りを漂わせています。朝、窓越しに咲き具合を見て、ちょうど良いのがあればハサミでパチッと。この時期は食卓が華やかになって嬉しいです。

|

|

|

|

先日、仕事で北池袋に行く用があって、空いた時間で住宅街にある喫茶店に入りました。路地を歩いていて見つけた昔ながらの(ドアを開けるとカロン、コロンとか音が鳴るような)店でした。

懐かしい思いで席に座ると、隣のテーブルでマダム連が井戸端会議中。話を聞くともなしに聞いていると、というかスマホを見ていても情報が入ってこないほどの暴力的な音量なのですが、マダムたちはどうやら90歳前後のようで、その驚異的な元気さに驚きました。話題としては、区役所からの米寿のお祝い金のこと、お姑さんと同居した年数のこと、誰かから田舎者呼ばわりされたこと、老後に旦那が先に逝くのはいいか悪いか、などなどまったくカオスでした。

「あなたはいいわね、二桁で。わたしなんて一桁だからね。」何のことかと思えば生まれた年代のことでした。「昭和一桁」 恐れ入りました。

アイスコーヒーを飲み干すと、早々に退散しましたが、店を出るとそこはまた静かな住宅街の路地でした。

|

|

|

|

小山内裏公園を散策していると、妻が「あっ」と声を上げ、しゃがみ込みました。何かと思って寄ってみると、おお、四つ葉のクローバーではないですか。なんでも向こうから「目に飛び込んできた」とのこと。yamanekoも久しぶりに見ました。何かいいことがあるでしょうか。

|

|

|

|

今年はクレマチスの花が元気です。これほど続けて花を咲かせるのは数年ぶり。この花が終わったら、いったん茎を短く切り戻して、また花を咲かせて楽しませてもらいます。

|

|

|

|

クロユリが咲きました。放置していた植木鉢から伸びてきたものです。最初、何の芽が出てきたのかと不思議に思ったほどです。

もともと3年前に奥日光に行ったときに土産物店で球根を買ってきて植えていたものですが、翌年は咲いたものの、管理が悪く去年は花茎すら伸びませんでした。そんなこんなでバルコニーの裏の方に置きっぱなしにしていたのです。

今年は、花が終わったら球根を太らせて、また来年咲かせたいと思います。

チョウジソウは毎年よく咲いてくれます。ライトブルーの花冠が揺れて、涼やかですね。ちょっと株が増えすぎたようなので、花後の手入れの際に少し間引いた方が良さそうです。

|

|

|

|

ユスラウメの葉になにやらカジュアルなイモムシが。お腹は黄色で上面はタータンチェックみたいな模様になっています。これはチャバネフユエダシャクという小さな蛾の終齢幼虫。いつの間にか成虫がこの木に卵を産み付けていたんですね。

さて、これから鳥たちに見つかることなく無事に羽化することができるでしょうか。

|

|

|

|

先日、咳き込んだ拍子に胃酸が逆流してきてビックリするほど喉がヒリヒリしました。痛いくらいに。うがいをしたり牛乳を飲んだりしても、なかなか直りませんでした。

やがて小一時間ほどで喉は治ったのですが、以来食後に胃の上部がしくしくします。相当強酸性だったんでしょうね。

ただ、食欲にはまったく影響なく、食事も普通に食べれています。

|

|

|

|

葉を落とすことにより寒さと乾燥から身を守ってきた樹木たち。見上げると、いつの間にか若葉を展開させはじめていました。春の空をバックに、清々しく、そして伸びやかです。

|

|

|

|

息子から”なう”のコメントとともに送られてきた写真。マツダスタジアムの前です。巨人戦の観戦前とのことで、うらやましい限りです。ようやく今年は観客制限が解除され、球場に賑わいが戻ってきたようです。ただ、鳴り物や声を出しての応援はまだ自粛で、マツダ名物のスクワット応援も封印されたまま。それでもファンの声なき応援が届いているのか、チームは好調です。この日も巨人に快勝していました。

|

|

|

|

小山内裏公園の尾根緑道では、ヤマザクラ(写真)を始めとして、ヤブザクラ、イヌザクラ、ウワミズザクラ、カワヅザクラ、オオシマザクラ、タマノホシザクラなど様々な桜を見ることができます。

今年も花見を楽しむことができました。コロナ禍が長引く中で、ありがたいことです。

たこ飯弁当。美味かったです。たこ焼きも。

|

|

|

|

年明け早々から咲き始めたアネモネ。ここにきて我も我もと花茎を伸ばし、花を開き始めました。風が吹くとみんなが一斉に揺れて、見ていて楽しいです。

|

|

|

|

なかやまきんに君のYouTubeの「世界で一番楽な筋トレ&有酸素運動」と「世界で一番楽な腹筋下部&腹斜筋」。1年間、毎日続けてみました。

結果は、体重は5kg減。腹囲もメタボラインを下回り、血圧もギリ正常域に。食べる方は好き勝手やってのこの結果であれば、十分な成果と言えるのではないでしょうか。

|

|

|

|

ここ数日、急に気温が上がり春めいてきたので、小田原フラワーガーデンに行ってみました。梅園はまさに満開。緩やかな丘一面に様々な種類のウメが植わっていて、その間を散策路が縫うように延びていました。柔らかい風と陽射し。甘い香りの中をのんびり歩いていると、ああ春が来たんだなあと、心が軽くなるようでした。

お腹が空いたので、市街地に移動して、人気の「だるま料理店」でいただきました。地元の名店といった感じのお店でした。お客さんもたくさん。

こちらはうちのバルコニーのジンチョウゲ。匂い立つような芳香をふりまいています。

|

|

|

|

昨日、ようやく春一番が吹きました。春の到来です。

サンシュユ、開花しました。鮮やかなイエローの小さな花が寄り集まっています。

こちらはクロッカス。昨日蕾がほころび始めたかと思ったら、今日咲きました。みんな春を待ちかねていたんですね。

|

|

|

|

昼食に出てきた台湾汁無しラーメン。生めんの袋ラーメンなのですが、ニラとモヤシと挽肉を炒める半調理タイプ。町の台湾料理屋の一品といわれてもおかしくないほど、美味かったです。ピリッと辛くて、やみつきに。

|

|

|

|

小山内裏公園の尾根緑道でカワヅザクラがようやく咲き始めました。まだ数輪ですが。

寒い寒いといいつつやっぱり季節は巡ることを忘れていなかったということです。

|

|

|

|

2月19日、2回目から7箇月を経て3回目の接種をしました。1回目:ファイザー、2回目:ファイザー、3回目:モデルナ、です。

接種の数日前に、この組み合わせだと副反応が強めに出るというニュースを読みましたが、ワクチンの効果も他の組み合わせに比べて高くなる傾向があるとのことで、まあ納得して接種しました。

で、実際にはどうだったかというと、やっぱり出ました。接種の翌朝から発熱があり昼前には37.7度まで上がりました。あと、接種部位の筋肉痛と若干のふらつき感がありました。結局発熱は丸一日続き、これまでで一番強く副反応が出た感じです。

そして今、「モデルナアーム」が残っています。

|

|

|

|

アネモネは早春に咲く花ではありますが、今年は早くも正月から咲き始め、また、一輪の花が咲いている期間も長いようです。株全体にひ弱さがなくて、先日の雪にもびくともしていませんでした。なんか嬉しいです。

アネモネは地中海沿岸が原産地だとか。キンポウゲ科で和名をボタンイチゲ(牡丹一華)とも言うのだそうです。確かにイチリンソウを華やかにしたような姿ですね。

|

|

|

|

サンシュユの固い冬芽が割れ、中から黄色が覗いています。立春を過ぎ、バルコニーの鉢植えも徐々に春を迎える準備を進めているようです。

正月から咲き始めたロウバイは満開です。今年は花付きが良かった。肥料を切らさなかったのがよかったか。

こちらは春が来る前に花を落とします。

|

|

|

|

正月の餅が余っていたのでぜんざいにして食べました。粒餡の甘い小豆汁に焼き餅を入れたものです。

このぜんざい、関東と関西で呼び名が異なるそうで、関東では粒餡であろうが漉餡であろうが汁仕立てのものはお汁粉、汁気がないものをぜんざいというのだそうです。一方関西では、汁仕立てのもののうち粒餡がぜんざい、漉餡がお汁粉といい、汁気のないものは小倉とか金時とかいうのだそうです。ただ、yamanekoの認識は少し違っていて、粒餡、漉餡にかかわらず、焼き餅を入れるものがぜんざい、白玉団子を入れるものがお汁粉です(汁気のないものは存在を不知。)。

|

|

|

|

通称「多摩ニュータウン通り」は、多摩市乞田から南進し、約9km先の町田街道にぶつかって行き止まっています。それはその先に境川(川幅わずか10m)がありこれが神奈川県との都県境になっているからで、yamanekoにとってこれまで橋本方面に向かうのに不便な状況でした。それが数年前から対岸の神奈川県側から道路工事が進められていたようで、近々多摩ニュータウン通りにつながりそうなのです。そうなると画期的に便利になります。ただ、肝心の東京側からの工事は、ほんの2、30mの工区であるにもかかわらずほとんど進んでいなくて、行き止まりのまま。やる気あるのかと思ってしまいますが、神奈川県側からの道路が対岸に到達する頃に動き出し、最後に一緒に橋を架けるのかもしれません。早く完成しないかと楽しみです。

|

|

|

|

2年連続でコロナ禍の下でのどんど焼き。小山内裏公園では去年同様、櫓の高さをいつもの半分にし、無観客で行いました。通常なら3千人の観客が訪れ、太鼓の演奏があったり、豚汁やお汁粉が売られたり、お焚き上げの熾火で繭玉団子をあぶって食べてもらったりの一大イベントなのですが。

それでも、幸い快晴で無風。炎は20mくらい立ち上りました。

前日、ボランティアの面々で櫓立て。都立大の竹林で伐採してきたものです。

カヤは昨年の秋に刈ってきて乾燥させておいたもの。櫓が小型になったのでカヤも余り気味です。先端の赤いものは達磨です。

来年こそはいつものどんど焼きが戻ってきてもらいたいものです。

|

|

|

|

三日遅れの七草粥をいただきました。やや青臭い香りが塩味とうまく合って、後味さっぱり。(この後通常どおりコーヒーとトーストも食べました。)

正月七日の朝に無病長寿を願って若菜を摘んで食べる習慣は平安時代からあったそうです。青物が少なくなる季節。野草も立派な食材だったんでしょうね。

|

|

|

|

これは何かというと、靴のソールにはめるゴム製のスパイクです。東京に雪が降った日(1月6日)の翌朝、カチカチに凍った歩道で威力を発揮してくれました。毎年1、2回くらい出番があります。

|

|

|

|

年末までは子どもや孫も帰省して賑やかだったのですが、年明けからはいつもの夫婦二人きり。落ち着いた雰囲気で、正月らしいです。

今年はおせち料理を生協で注文したもので済ませました。「済ませました」は毎年おせち作りに苦労をかけた妻に対して失礼ですが、ついでに製造元に対しても失礼でした。なぜなら、品揃えも味も見栄えもなかなかのものだったからです。そして生協なのでお手頃価格。来年もこれにしようということになりました。ちなみに、酒は息子が持ってきてくれた広島の「酔心」。ありがたや。

|

|

|

|

|

|

【2022年】

【2022年】 【2022年】

【2022年】